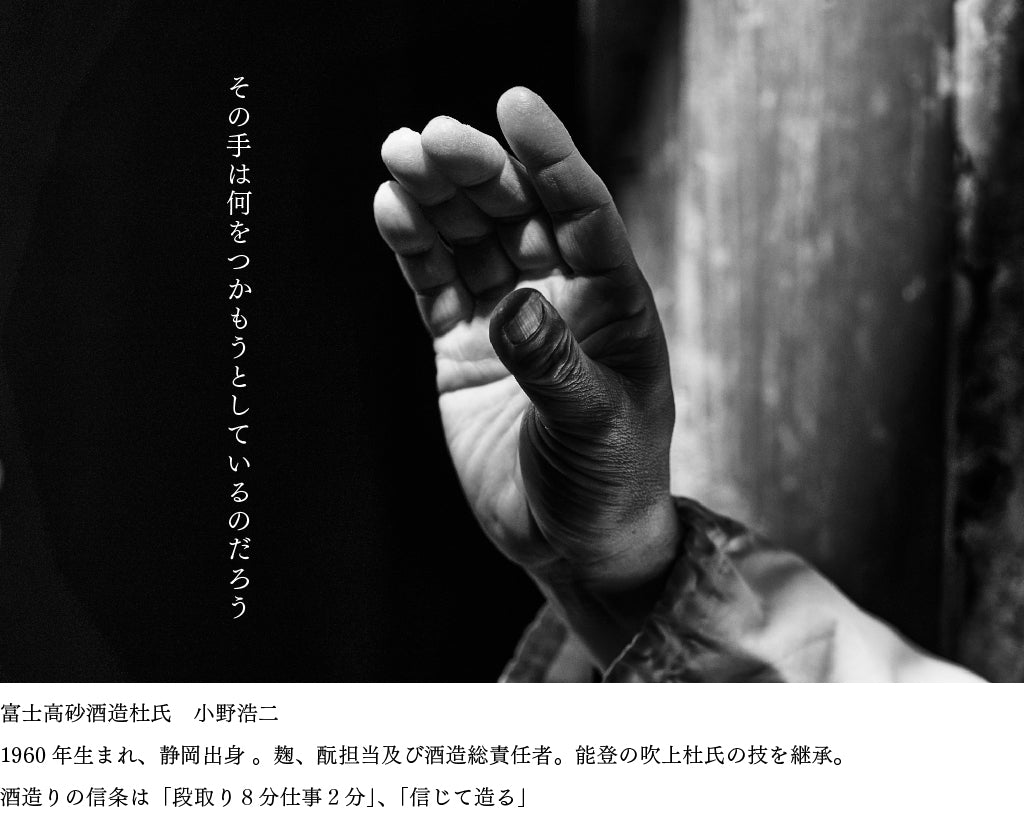

その手は何をつかもうとしているのだろう

五感のリレーの第一走者は手だ。そのひとの手は職人の手でありながら、時折、アーティストの手を思わせる。おそらくその繊細は、長い年月をかけて幾度となく白い宝石に触れることで磨かれてきたのだ。酒造りは手と米との対話からはじまる。白米がきれいに削られているか、手のひらに掬い、慈しむようにその感触を確かめる。さらに蒸したあとのお米を潰し、芯が残っていないか、逆に柔らか過ぎないかを敏感に感じ取り、水の吸わせ方を判断する。「白い宝石と水の関係はストップウォッチの世界です」とくに白い宝石とも呼ばれる徹底的に磨きをかけた大吟醸用の精米はきわめて水の浸透が早く、適度な水分量の調整はまさにストップウォッチの世界、秒単位での管理が必要とされる。お米のすべてを知り尽くした指先の繊細な感覚がお酒の出来を左右する。酒をきく前に、米をきいている。その後、発酵の工程へと至る中で嗅覚や視覚、聴覚、味覚へとリレーが連なり美しいひとしずくが生まれる。五感のアート“日本酒”のはじまりは、つぶやくように語るそのひとの手だった。

伝統とは変わらないことではない。変わり続けることで守られる。ふと奇妙な想像をしてしまう。過去からまっすぐに伸びてきた糸が小野さんの掌で、もう一本の糸としっかりと結ばれて未来の彼方へと伸びていく。過去と未来の交差点。時の流れを包み込む手。天保元年(1830年)から続く富士高砂酒造の味は代々の杜氏によって守られてきた。愛されてきた味わいを愛されてきたままに受け継いでいく。だが、愛は永遠ではない。日本酒が日本の酒であり続けるためにはあたらしい感性をまとわなければならない。「若いひとたちに日本酒を手にとっていただきたいんです」あたらしい時代を酔わせる、あたらしい酒。ただひとりの頭の中に浮かんだ遥かなイメージに向かって孤独な道を歩き続ける。お米の種類、水の吸わせ方、仕込み配合、温度管理、糖化と発酵のバランス…お酒造りには無数のファクターがある。無限の可能性から、ただひとつのこたえを紡ぎ出す。「見えない。分からない。だからおもしろい。」そのとき、守る手が挑む手に変わる。

研鑽と探究の日々に見えないいのちが降り注ぐ。静寂。だが、仄暗い空間の奥に確かな生命の気配を感じる。蔵に自生する乳酸菌を使いゆっくりと時間をかけて酒母を育てる。いまではすっかり手がける酒蔵も少なくなってしまった伝統の山廃仕込み。効率に背を向け、自然の摂理と寄り添うようにして極上の味わいを創り上げる。「私たちにできるのは微生物にとってよい環境を用意してあげることだけなんです」「酒母がうまくできあがったとき、あ、乳酸菌がきちんと降りてきてくれたと感謝の気持ちでいっぱいになります」どれだけ酒造りの技を磨いても、磨いても、技術だけでは決してたどり着くことができない。せつなく、険しく、かすかに胸が痛くなるような創造の世界。だが謙虚に努力を重ね、真摯に酒と向き合ってきた者にだけ、そのときが訪れる。ある刹那、見えないいのちが暗闇の向こうからそっと手を差し伸べてくれる。

祈ることは頼ることではない。

壱号蔵の二階に祀られた富士山下山仏。仕込みに入る前、小野さんは静かに手を合わせる。天保の昔から、いったいどれだけの祈りがこの薬師如来に捧げられてきたのだろう。代々の杜氏の情熱と苦悩、歓喜と困惑。彼らは揺れる感情を受け入れ、祈ることで、前に進む力に変えてきた。「ここでこうしていると、先代の存在を身近に感じるんです。」大丈夫。きみなら、大丈夫。小野さんの決意を秘めた背中を先代たちの手がやさしく後押ししてくれているような気がした。大丈夫。きっと、大丈夫。続けてきたことは自分を裏切らない。「富士の水を信じ、蔵の菌を信じ、蔵人を信じ、最後は自分を信じる。それしかないと思っています。」

高砂の商品はこちら

自由なかたちのガラスをつくる、力強くて優しい手

職人の手つきとは唯一無二のもの。長年培ってきた繊細な動きや手の癖によって、最良の仕事が生み出されます。

それぞれの職人にしかできない技こそが「職人芸」なのだとつい考えてしまうけれど、北海道・洞爺湖にあるガラス工房「gla_gla」の代表、髙臣(たかとみ)大介さんはこう語ります。

革の未来に挑戦する手

「右手と左手で、親指の大きさが違うんですよ」「手と手」のために手を見せてほしい、という私たちの問いかけに、Brooklyn Museumでレザープロダクトをつくる草ヶ谷昌彦さんはそう答えます...

最新の投稿

特集カテゴリー